L’essere umano soffre in modo diverso e probabilmente più intenso di qualunque altro essere vivente. Malattie fisiche e psichiche, disturbi cronici, depressione, ansia, dipendenze, fino ai più sottili malesseri dell’animo, sono i sintomi di una specie che, nonostante uno sviluppo tecnologico inarrestabile, appare inconsolabilmente insoddisfatta e intrisa di dolore.

Uno sguardo esterno, liberato dalle luci abbaglianti delle metropoli e dal rumore del progresso, coglierebbe con facilità la traiettoria degenerativa che stiamo percorrendo. Un declino che, travolti dalla corsa a fuggire da noi stessi senza mai osare voltarci indietro, restiamo incapaci di riconoscere. Palestre, diete, chirurgia estetica, training autogeno, yoga e le più recenti tecnologie per il benessere non colmano la distanza che si è creata con la nostra natura più intima. Nemmeno la ricchezza, il successo o il possesso di beni di lusso possono salvarci da un dolore che trova ciascuno di noi senza distinzione, logorando silenziosamente le basi della vita stessa.

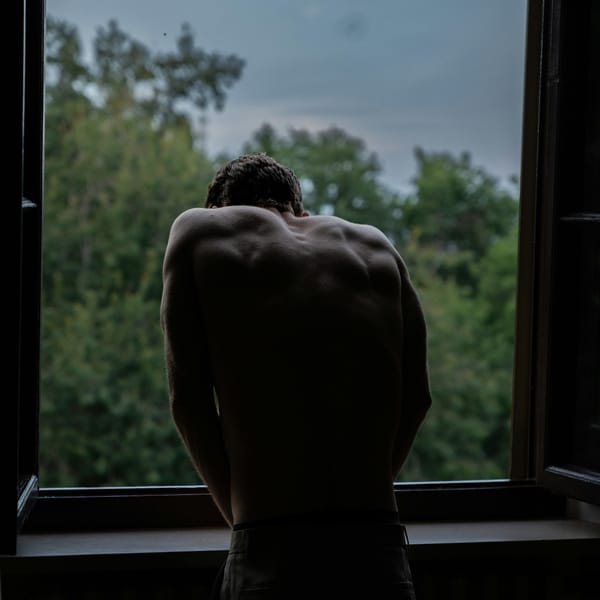

La radice di questa condizione non è esterna, bensì interna: l’essere umano ha perso se stesso, ovvero ha smesso di sentirsi. Fisiologicamente, non è più in grado di percepire il proprio ambiente interiore e vive riflesso soltanto nell’immagine di sé, come uno “zombie” affamato di quella vita che non riesce più a sentire dentro.

Enterocezione ed "empirosi somatica"

Questo deficit ha un nome: enterocezione. Nota 1 È il senso che permette a ogni mammifero di percepirsi vivo dall’interno, cogliendo segnali come il battito, il respiro, le tensioni, i movimenti viscerali. L’enterocezione è la base sensoriale della coscienza corporea, indispensabile per orientarsi nei bisogni vitali e seguire il flusso naturale della vita. L’essere umano, pur possedendo originariamente questo senso come tutti gli altri mammiferi, lo ha progressivamente inibito. Vista l’attenzione crescente che la medicina moderna dedica alle nuove patologie legate al corpo-mente, potremmo definire questo stato con un termine specifico: “empirosi somatica” Nota 2 , ovvero l’incapacità – totale o parziale – di percepirsi nel corpo e quindi biologicamente vivi. Essa rappresenta la base fisiologica comune alla maggior parte dei disturbi psicosomatici, dei disagi esistenziali e di molte malattie croniche.L’origine evolutiva della disconnessione

Durante il processo evolutivo, con la conquista della bipedia e lo sviluppo delle funzioni cerebrali superiori, l’essere umano ha acquisito la capacità di inibire le sensazioni provenienti dal corpo (istinti, impulsi, emozioni). Ciò si è reso necessario per garantire la convivenza in società sempre più numerose e complesse, fondate su regole condivise.

Questa capacità, se da un lato ha reso possibile la civiltà, dall’altro ha comportato un progressivo scollegamento dalla natura biologica da cui dipendiamo. Ci siamo posti in opposizione a regole fisiologiche e naturali fondamentali, che qui possiamo sintetizzare con il concetto di Codice Bipolare: il principio che regola in modo ciclico e integrato le funzioni corporee (attivazione/rilassamento, tensione/distensione, espansione/ritiro).

Il prezzo pagato è stato altissimo. Nei millenni si è verificata una lenta ma costante degenerazione della fisiologia in ogni suo aspetto:- Movimento: perdita di fluidità e armonia.

- Comportamento: prevalenza di automatismi e reattività.

- Morfologia e postura: deformazioni, squilibri e rigidità diffuse. Nota 3

- Funzioni vitali: riduzione della capacità respiratoria, digestiva, sessuale, circolatoria.

- Equilibrio interiore: conflitto crescente derivante dalla soppressione di parti indispensabili del sé.

Basta osservare un gruppo di esseri umani e confrontarlo con un branco di mammiferi per cogliere la disarmonia: tensioni muscolari, posture innaturali, volti contratti, movimenti dissonanti. Nelle altre specie la morfologia è uniforme e funzionale; nell’uomo, invece, la diversità è segnata da deformazioni che sempre si accompagnano a scompensi fisiologici.

Ontogenesi e possibilità di ritorno

Eppure la natura ci offre ancora una possibilità. Così come l’ontogenesi Nota 4 – lo sviluppo individuale dell’essere umano dall’embrione all’età adulta – ripercorre le tappe evolutive della specie, rivelando una discendenza comune con gli altri mammiferi, allo stesso modo i primi mesi di vita testimoniano un potenziale enterocettivo originario.Il neonato vive immerso nel proprio ambiente interno: respira con tutto il corpo, piange e ride come pura espressione di sé, si regola attraverso sensazioni viscerali dirette. Con il passare degli anni, e con l’inserimento nel contesto sociale, queste capacità vengono progressivamente ridotte, coperte e inibite. Ma non sono perse per sempre.

Le capacità enterocettive restano recuperabili anche in età adulta. Il ritorno all’ascolto interiore è alla base di numerose pratiche olistiche, meditative e corporee che oggi attirano milioni di persone in cerca di benessere. Non si tratta di mode passeggere, ma del tentativo, più o meno consapevole, di ritrovare quella fisiologia originaria da cui dipende la nostra salute e il nostro equilibrio.

Sofferenza e soluzione

Se da un lato l’empirosi somatica rappresenta il terreno comune di ogni disturbo psicosomatico, trauma o disagio esistenziale, dall’altro il recupero della capacità di sentirsi apre la via a una graduale rigenerazione. Attraverso l’ascolto enterocettivo è possibile riattivare i cicli fisiologici naturali, riequilibrare tensioni, restituire al corpo le sue funzioni, e con esse all’essere umano la possibilità di sentirsi vivo.

Se la parabola intrapresa finora ha sviluppato funzioni mentali capaci di renderci la specie più numerosa, diffusa e longeva del pianeta, occorre ora che queste conquiste tornino a diretto vantaggio non solo dell’essere umano stesso, ma anche della natura nel suo insieme. Perché ciò avvenga è necessario intraprendere quanto prima un percorso di ritorno a noi stessi attraverso un nuovo atteggiamento enterocettivo, che ci consenta di risentirci parte inscindibile della vita e in armonia con ogni sua manifestazione.

Un simile percorso, intrapreso individualmente, non solo migliorerà l’esistenza del singolo, ma porterà nuova linfa a una specie ormai esaurita da se stessa, restituendole la possibilità di tornare ad abitare la vita con pienezza.

Nota 1. Enterocezione.

È il senso che rileva gli stimoli interni provenienti dagli organi viscerali e dalle funzioni fisiologiche (respiro, battito, digestione, tensione muscolare). La neuroscienza moderna colloca le principali vie enterocettive nella corteccia insulare, cruciale per la coscienza corporea. Una carenza di enterocezione costituisce il presupposto di numerosi disturbi: è stata correlata a condizioni psichiche come ansia, depressione e disturbi post-traumatici; a patologie psicosomatiche e croniche (fibromialgia, sindrome dell’intestino irritabile, ipertensione); a disturbi alimentari (anoressia, bulimia, binge eating) e a diverse forme di dipendenza. Non è dunque solo un effetto collaterale, ma un meccanismo di base che contribuisce allo sviluppo e al mantenimento di sofferenze fisiche, psichiche ed esistenziali.

Nota 2. Empirosi Somatica.

Termine proposto per descrivere l’incapacità, totale o parziale, di percepirsi dall’interno del corpo e quindi di sentirsi biologicamente vivi. Non è una categoria clinica ufficiale, ma un concetto teorico che integra le ricerche sulla disconnessione enterocettiva. In questa prospettiva, l’empirosi somatica rappresenta il terreno fisiologico comune da cui si originano disturbi psicosomatici, malattie croniche e disagi esistenziali, mostrando come la perdita di radicamento corporeo generi conseguenze sia sul piano fisico che psichico.

Nota 3. Morfologia negli altri mammiferi.

In ogni specie non umana la morfologia e la postura sono uniformi e funzionali: un branco di lupi, cavalli o elefanti mostra individui simili per struttura e movimenti. L’essere umano, al contrario, manifesta un’estrema variabilità di forme (ginocchia valghe, piedi piatti, colli rigidi, schiene ipercifotiche), espressione di una fisiologia alterata.

Nota 4. Ontogenesi.

Nella biologia classica vigeva il principio “ontogenesi ricapitola filogenesi” (Haeckel, XIX sec.), secondo cui lo sviluppo individuale ripercorre la storia evolutiva della specie. Questa tesi è stata in parte smentita, ma la ricerca moderna conferma che alcune fasi precoci dello sviluppo embrionale conservano tracce di antenati evolutivi comuni. In questo senso, l’ontogenesi mantiene un valore simbolico e funzionale per comprendere la continuità con gli altri mammiferi.